Aktuelle Ausgrabung Erneuerung Rheingasse

Infostelle zur römischen Umfassungsmauer

BASEL, 2024 n. CHR.

Erneuerung Rheingasse

Die Tiefbauarbeiten in der Rheingasse werden von der Archäologischen Bodenforschung begleitet und erlauben Einblicke in die reichhaltige Vergangenheit des Quartiers.

Die Gasse liegt in einer archäologischen Zone von nationaler Bedeutung. Bereits vor 3300 Jahren lag hier ein bronzezeitliches Siedlungsareal.

Hier graben wir aus

RheingasseCH-4058 Basel

Die Rheingasse hat eine bewegte Geschichte. Jetzt steht ein neuer Meilenstein bevor. Zwischen 2024 und 2027 werden der Kanton Basel-Stadt und IWB die Infrastruktur sanieren und der Rheingasse ein neues Gesicht geben. Die Tiefbauarbeiten werden von der Archäologischen Bodenforschung begleitet und erlauben Einblicke in die reichhaltige Vergangenheit des Quartiers.

Die Archäologie ist ein Teilprojekt der Erneuerung der Rheingasse und ist entsprechend im Bauablauf eingeplant. Insbesondere die neuen Abschnitte der Fernwärme und Teile der Kanalisation werden in bisher unberührte Bereiche verlegt. Die Basler Bevölkerung wird stets über die neuen archäologischen Erkenntnisse informiert.

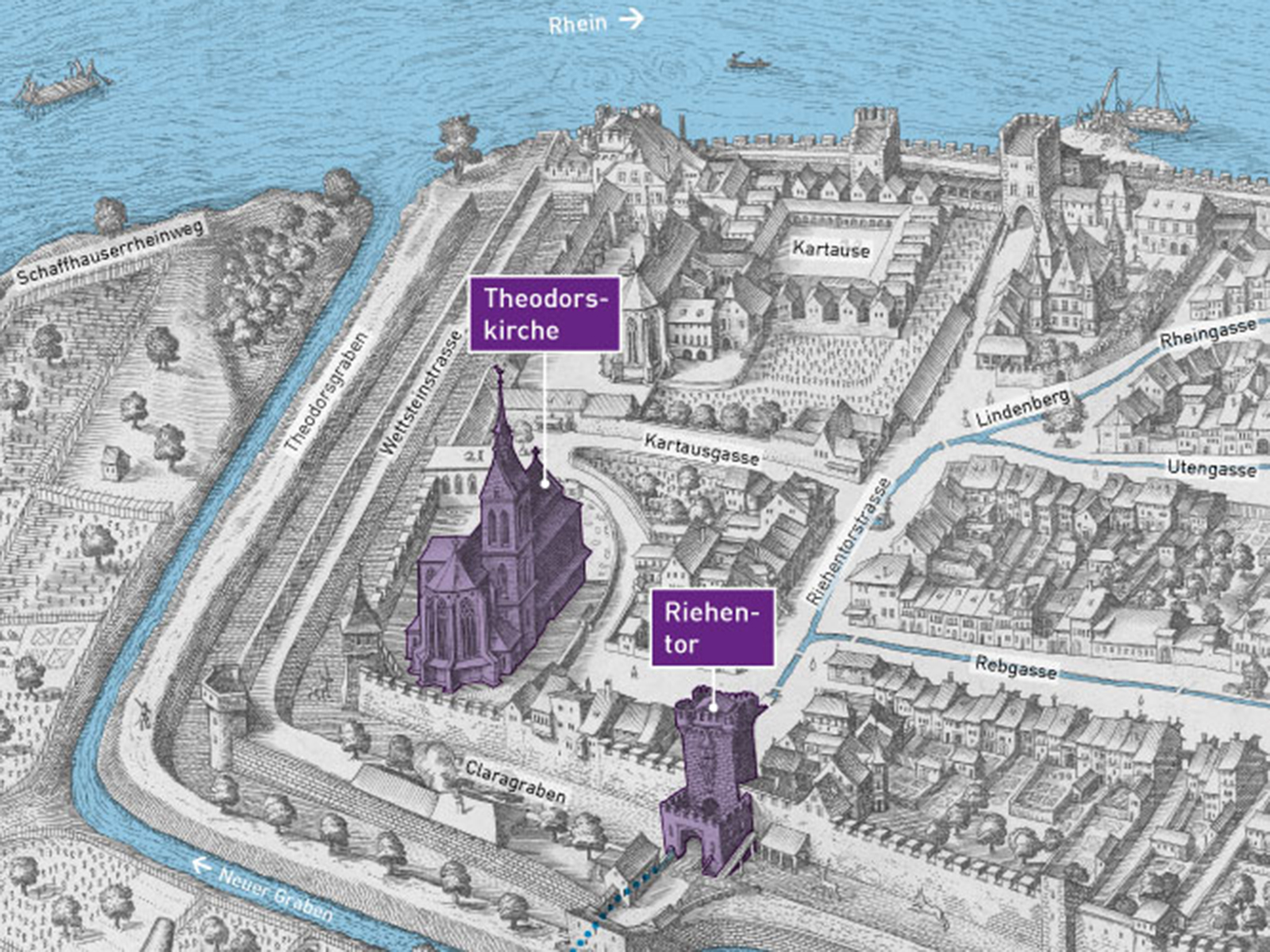

Die Gasse liegt in einer archäologischen Zone von nationaler Bedeutung: Vor 3300 Jahren lag hier ein bronzezeitliches Siedlungsareal. Die Römer errichteten um 374 n. Chr. ein sogenanntes Munimentum (Kleinfestung) zur Sicherung der Rheingrenze. Gräber mit prunkvollen Beigaben aus dem 6.–8. Jahrhundert an der Riehentorstrasse deuten auf eine noch nicht entdeckte frühmittelalterliche Siedlung. Mit dem Brückenbau um 1225 entwickelte sich das mittelalterliche Kleinbasel.

In der ersten schriftlichen Erwähnung von Basel wird berichtet, dass der römische Kaiser Valentinian 374 n. Chr. bei Basilia eine Kleinfestung – ein sogenanntes Munimentum – zur Sicherung der Rheingrenze errichten liess. Die massiven Mauern dieses Wehrbaus wurden bereits in den 1960er Jahren ausgegraben. Die Lage eines der Festungstürme ist im Reverenzgässlein 8 mit Pflastersteinen im Strassenbelag markiert. Ein Spitzgraben aus spätrömischer Zeit, der erst kürzlich bei Ausgrabungen in der nahegelegenen Riehentorstrasse freigelegt wurde, trennte wohl einst das Munimentum vom umgebenden Gelände ab.

Mitarbeitende der Archäologischen Bodenforschung konnten nun auch in der Rheingasse – nur 25 Meter von der Kleinfestung entfernt – spätrömisches Tafelgeschirr bergen. Diese als «Argonnensigilata» bezeichnete Keramik, benannt nach dem Herstellungsgebiet in den Argonnen, ist typisch für das 4. und 5. Jahrhundert.

Sie zeichnet sich zum einen durch einen sehr orangefarbigen Ton, zum andern durch Stempelrädchen-Verzierungen aus, die mit einem Rollstempel aufgetragen wurde. Dazu wurde dieser angefeuchtet und an die Wand des noch nicht ausgehärteten Gefässes gehalten. Anschliessend wurde das Gefäss solange gedreht, bis es durch den sich abrollenden Stempel mit einem gleichmäßigen Muster rundherum verziert war.

Ein neues Mondhorn aus Basel

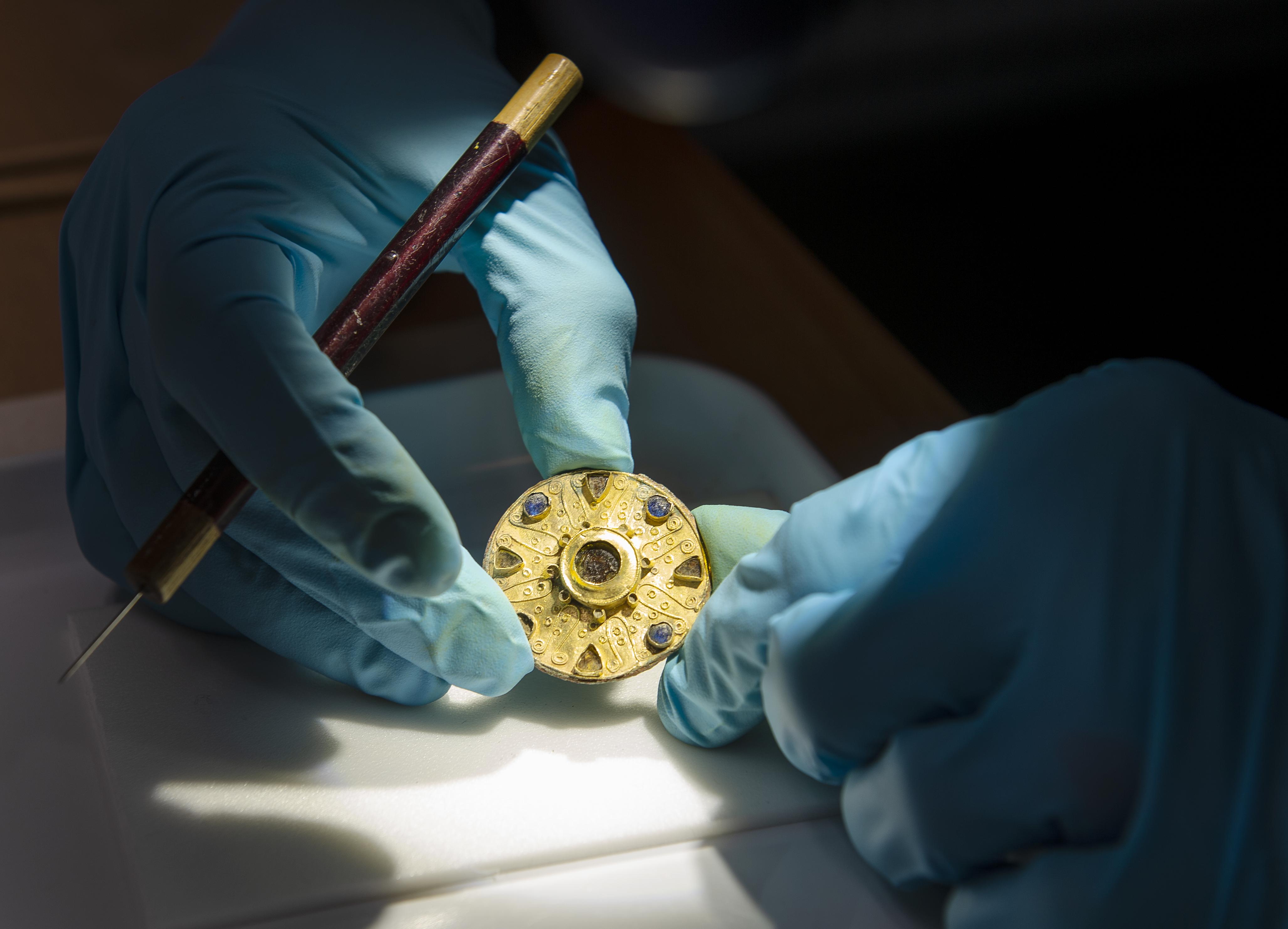

Seit 2021 haben Ausgrabungen aufgrund der Fernwärmeleitungen im Wettsteinquartier immer wieder für Überraschungen gesorgt: Vor allem die unerwartet reich ausgestatteten Gräber des Frühmittelalters, aber auch Funde aus der Bronzezeit, der Spätantike sowie aus dem Mittelalter, die von der Archäologischen Bodenforschung (ABBS) freigelegt wurden, eröffneten neue Einblicke in die Geschichte des Quartiers. Nicht minder bedeutend sind die Entdeckungen, die ab Februar 2024 ans Licht kamen.

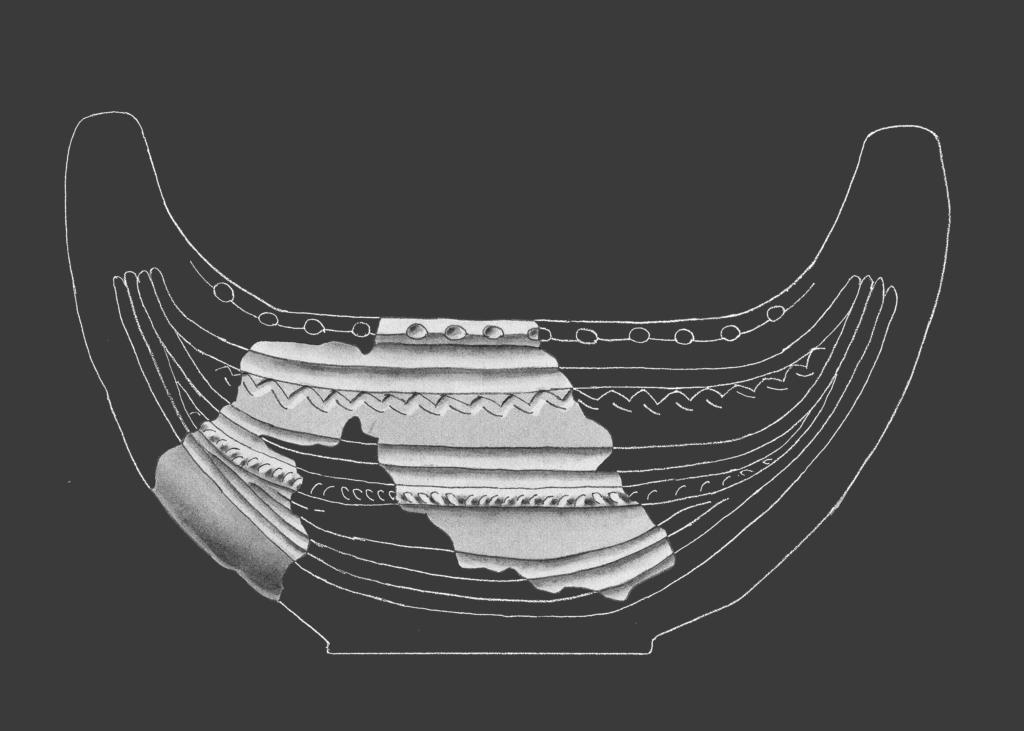

Beim Aushub des Hausanschlusses an der Rebgasse 68 fanden sich neben älteren urgeschichtlichen Feuerstellen eine spätbronzezeitliche Grube, die zahlreiche Bruchstücke von Gefässen enthielt. Die Scherben stammen sowohl von Grob- als auch von Feinkeramik aus schwarzem und rot gebranntem Ton, teilweise waren sie mit Mustern verziert und geglättet. Das Formenspektrum umfasst Töpfe, Schalen und Becher. Zu den auffälligsten Stücken zählen Henkelgefässe, zwei beinahe vollständig erhaltene Knickwandbecher sowie zwei einzigartige ovale Schälchen. Auch ein Netzsenker, etliche Knochenbruchstücke, Lehmbrocken und Hitzesteine sowie Fragmente eines sogenannten Mondhorns wurden in der Grube entdeckt. Der Netzsenker deutet auf Fischfang, die Hitzesteine auf den Einsatz von Feuer im Handwerk und Haushalt hin.

Mondhörner werden in der Forschung unterschiedlich interpretiert. Sie erinnern an liegende Mondsicheln oder Rinderhörner. Die gängigste Theorie geht davon aus, dass sie aufgrund ihrer Form, Machart, Merkmale und Befundsituationen Kultobjekte waren, die vielleicht eine kalendarische Funktion hatten. Funde wie die Himmelscheibe von Nebra verdeutlichen, dass die Menschen damals über ein komplexes astronomisches Wissen verfügten. Anhand von Sonne, Sternen und des letzten beziehungsweise ersten sichelförmigen Mondlichts wurden Daten im bäuerlichen religiösen Jahr festgelegt. Möglicherweise wurden Mondhörner eine gewisse Zeit lang im rituellen Kontext verwendet und danach absichtlich zerstört. Weitere Exemplare auf Kantonsgebiet fanden sich bis heute nur bei zwei Ausgrabungen: in der Kleinbasler Kartausgasse und in Riehen an der Inzlingerstrasse.

250 m entfernt in der Utengasse hatte die ABBS bereits 2011 einen ähnlich auffälligen Befund freigelegt. Dort waren sechs bronzezeitliche Gruben mit fragmentierter Gefässkeramik, Lehmbrocken, darunter Teile eines Bronzeschmelzofens, zerbrochene Mahlsteine, Tierknochen und verkohltes Holz zutage gekommen. Es ist anzunehmen, dass auch die neuen Funde aus der Rebgasse im Zusammenhang mit solch einer rituellen Niederlegung stehen und dass die Grube zu einer bronzezeitlichen «Flussufersiedlung» gehörte.

Die Bauarbeiten starten im Sommer 2024 beim Lindenberg und führen in mehreren Etappen bis zur Greifengasse. Bauende wird voraussichtlich 2027 sein.

Im Jahresbericht 2022 erfahren Sie mehr über die neuesten Erkenntnisse zum Wettsteinquartier.

mehr InfosGeschichte erleben – eine Zeitreise ins römische Basel

Am Originalfundort der römischen Umfassungsmauer auf dem Münsterhügel erwarten Sie Impressionen des römischen Basels. Entdecken Sie die vielfältigen Details der damaligen Lebenswelt. Audiostorys erzählen bewegende Geschichten von Menschen, deren Grabsteine in der Befestigung verbaut waren. Die Grabsteine sind in der Informationsstelle ausgestellt.

Basel in spätrömischer Zeit

Im 3. Jahrhundert erschütterte eine Reihe von Krisen das römische Reich. Der Druck auf die Grenzen des Imperiums nahm zu. Um 280 n. Chr. wurde dessen Grenze an den Rhein zurückverlegt. In Basel wurde der Münsterhügel mit einer Befestigung umgeben. Sie war Standort römischer Truppen und bot der Zivilbevölkerung Schutz. Nach dem Bau der bis zu 8 Meter hohen Wehrmauer wurde die Siedlung im Innern der Befestigung kontinuierlich erweitert und verdichtet. Vor dem Haupttor entwickelte sich relativ rasch eine Vorstadt.

Der römische Kaiser Valentinian (321–375) überwachte den Ausbau der Grenzbefestigung und hielt sich im Sommer des Jahres 374 in Basel auf. In Kleinbasel liess er eine Festung errichten. Dabei wird der Name Basilia zum ersten Mal schriftlich überliefert.

Um 400 n. Chr. wurden zum Schutz Italiens römische Truppen von den Grenzen an Rhein und Donau abgezogen. Die zivile, mittlerweile christianisierte Bevölkerung blieb auf dem befestigten Münsterhügel zurück.

Die Umfassungsmauer

Die imposante Umfassungsmauer war einst bis zu 8 Meter hoch. Die Errichtung einer ca. 1300 m langen Wehrmauer mit Toranlagen und vermutlich mit Türmen und Wehrgang setzt eine umsichtige Planung, eine gut funktionierende Logistik und bautechnisches Knowhow voraus. Sehr wahrscheinlich wurde das Bauprojekt deshalb vom römischen Militär geleitet und unterstützt.

Die Grabsteine

Die in der Informationsstelle ausgestellten Grabsteine wurden 1861 im Bereich der Rittergasse 4 gefunden. Sie waren in die Umfassungsmauer eingebaut und stammen aus dem 1. bis 3. Jahrhundert.

Die Grabsteine geben Hinweise auf Menschen, die damals in der Region gelebt haben. Genannt werden eine romanisierte Keltin, ein freigelassener Sklave und ein thrakischer Veteran. Schlaglichtartig veranschaulichen sie die Zusammensetzung der römischen Gesellschaft, in der sich Einheimische und Zugewanderte vermischten.

Drei Audiostorys geben u. a. spannende Einblicke, wie die in den Grabinschriften genannten Menschen gelebt haben könnten.

Zugang zur Infostelle

Die Informationsstelle am Schlüsselberg 14 ist ausser in Schulferienzeiten mit dem Archäologie-Schlüssel zugänglich (erhältlich beim Empfang im Innern des Basler Münsters).

Der Eingang befindet sich auf dem Hof des Schulhauses zur Mücke.

Erfahren Sie im YouTube-Video mehr über die spätrömische Zeit.

mehr InfosNewsletter

Abonnieren Sie unseren Newsletter. Bleiben Sie informiert über aktuelle Ausgrabungen, besondere Funde und Führungen.